康(Kāng)姓,最初源自康居國(唐·康國)王子“康乘”之后裔。始于公元前21年,距今2000多年。康居王子“康乘”,以國為氏,為 康姓得姓始祖。唐朝安史之亂后,入華康氏紛紛將始祖追溯到商周時(shí)期,尊奉康叔為始祖。

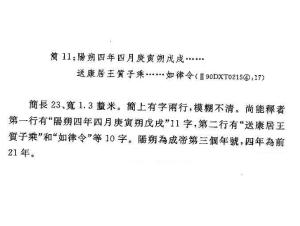

以上為記載康氏始祖,康居王子康乘的簡牘內(nèi)容。

康乘,為得姓始祖。依據(jù)是《漢書·西域傳》和《梁書》卷一八《康絢傳》記載。康乘是正史書籍方面最早有記載的康氏。而近代甘肅敦煌市“懸泉置遺址”發(fā)掘的簡牘(古文獻(xiàn)),更進(jìn)行了有力的佐證。康居國王子“乘”,待詔河西,留為黔首,定居于此。以國為氏,即康氏,姓名:“康乘”。“河西”即河西走廊地區(qū)(今甘肅省境內(nèi))是康氏的發(fā)祥地(發(fā)源地)。因?yàn)橛惺窌c出土文物方面的記載,所以,人們稱其為康氏得姓始祖。[1

姓氏源流

康(Kāng)姓,最初源自康居(唐·康國)國王子之后裔,后期匯入脈系有:

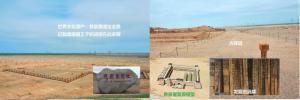

發(fā)掘康居王子康乘記載簡牘的懸泉置遺址

一、出自漢代西域康居國王子之后裔,以國名為氏。

據(jù)《梁書·康絢傳》所載,漢代時(shí),西域康居國派遣他們的王子來到中國,以示臣服,漢代在西域設(shè)置都護(hù),那位王子到達(dá)我國后就在河西落腳待詔,后康居國王子定居河西(河西走廊與湟水流域一帶),其后人以國為氏,是為甘肅康姓。到隋唐時(shí),這個(gè)位居?xùn)|亞的國家仍然存在,被稱為康國。[2]

(1)今查正史諸書,首載康氏名人傳記的是《梁書》卷一八《康絢》(南史下卷55康絢傳同),書載:“初漢置都護(hù),盡臣西域,康居亦遣侍子,待于河西,因留為黔首,其后即以康為姓。”這是史書明文記載的,不容置疑的。

(2)今查《世本》輯本、東漢王符《潛夫論》志氏姓篇,應(yīng)劭《風(fēng)俗通》姓氏篇,均無康姓記錄。這說明從黃帝傳說時(shí)代至東漢末年如此長時(shí)期內(nèi),未有康氏(指衛(wèi)康叔之后裔)活動(dòng)之痕跡。只有在西漢張騫出使西域,康居人來華后,始有記載康姓人士的活動(dòng),所有這些康氏均稱康居人。

(3)為何唐《元和姓纂》,書稱“衛(wèi)康叔之后以謚為氏”呢?最初來華的康居人(唐康國)對(duì)于自身的來歷并不諱言,也不愿割舍。如《康婆墓志》(647年):“博陵人也,本康國王之裔也。高祖羅,以魏孝文世,舉國內(nèi)附,朝于洛陽,因而家焉,故為洛陽人也。”《康阿達(dá)墓志》(貞觀年間):“西域康國人也。祖拔達(dá),涼州薩保。父莫量,同葬安樂里。”但安史之亂后,生活在中原的大多數(shù)康國人的墓志有個(gè)明顯的變化,即諱言出身,他們力圖用改變自己的出身和郡望的做法,來與胡人劃清界限。如《康府君夫人康氏墓志》(760年):“會(huì)稽人也。春秋五十有七,以乾元三年二月廿二日,葬于長安縣城西龍首原,禮也。”《康氏墓志》稱:“會(huì)稽人。” 《康志達(dá)墓志》(821年):“本會(huì)稽人也。自曾祖曰延慶,皇朝左威衛(wèi)大將軍,徙居為京兆長安人也。考曰日知,皇朝兵部尚書、左威衛(wèi)上將軍,贈(zèng)尚書左仆射。”原因就是因發(fā)動(dòng)安史之亂的安祿山、史思明出身粟特,因此在安史之亂被平定后,唐朝統(tǒng)轄地區(qū)有一種排斥胡化的思潮,從而對(duì)這里的粟特人心理和生存產(chǎn)生了一定的影響。因此,為求得生存和發(fā)展、盡快融入漢族社會(huì),擺脫自己外來民族的色彩,便紛紛改變郡望主動(dòng)使自己“變”胡為漢,都將自己的遠(yuǎn)祖上溯到商周時(shí)期,尊康叔為始祖。

二、出自古代突厥族有康氏。

據(jù)《隋書》載:“突厥亦有康姓”。

突厥中的康氏。其實(shí)這是一些人的誤解,事實(shí)是:突厥中的康氏仍然來自康居或康國。突厥興起于阿爾泰山一帶,后來勢力強(qiáng)大,統(tǒng)轄范圍及廣。康國也曾附屬于突厥。由于康國人善于經(jīng)商和崇尚武功,所以許多康國人奔走于突厥境內(nèi)、經(jīng)商、定居、甚至為官為將。突厥王庭帳下甚至有一康國人組成的“拓羯”軍團(tuán)。這些康國人絕大多數(shù)都以突厥化,所以史書記為突厥人。

三、出自匡姓,為避宋朝開國皇帝趙匡胤名諱,匡氏改為康氏。

據(jù)《宋史》載,宋朝開國皇帝趙匡胤登基后,為避其名諱,令“匡”氏改為音近的“康”氏。

源于匡易康。

公元960年,趙匡胤建立宋朝。登基后下詔天下避諱,令“匡”氏改為音近的“康”氏。雖然在宋末以后,有部分支系陸續(xù)又改回姓匡,但大部分還延續(xù)著康姓。世代居住在泰和(古西昌);吉安、吉水、安福(古廬陵);南昌(古豫章、古洪州);南京(古金陵);宜春、分宜(古袁州)等地。以至于泰和(古西昌)成為匡易康氏的第二個(gè)發(fā)祥地,是廣大匡易康氏的向往之地。

在明朝初年,“江西填湖廣”,遷徙的原因是朱明王朝的遷民運(yùn)動(dòng)。元末暴發(fā)眾多農(nóng)民起義,多年的戰(zhàn)爭使湖廣(現(xiàn)湖北、湖南)人口大量減少。明初朝廷下詔,從江西遷民填充湖廣。故這時(shí)期,有許多匡易康氏及其他百姓從江西泰和、吉安等地遷徙到湖廣一帶。現(xiàn)在的湖南、湖北境內(nèi)的許多康氏支系,就是在這次大遷徙中的匡易康氏的后裔子民。

在清朝初年的“湖廣填四川”遷民運(yùn)動(dòng)中,又有許許多多匡易康氏子民從湖南、湖北遷徙到四川、重慶等地繁衍生息。此次運(yùn)動(dòng)的原因是明末,張獻(xiàn)忠的起義軍幾次攻占四川,戰(zhàn)爭造成了四川人口的嚴(yán)重銳減。清初,朝廷下詔從湖廣遷民到四川。

根據(jù)“康氏脈系研究網(wǎng)”現(xiàn)在收集掌握的資料說明,在如今中華大地上,處處都有匡易康氏的支系分布。匡易康氏已經(jīng)成為中華康氏的重要組成部分。人口眾多,人才輩出,為中華康氏大家族做出了重要貢獻(xiàn)!

四、出自少數(shù)民族中有康姓:

源于滿族,屬于漢化改姓為氏。據(jù)史籍《清朝通志·氏族略·滿洲八旗姓》記載:

⑴.滿族赫舍哩部族人,滿語為Heseri Hala,取部落名為氏,世居都英額地區(qū)(今遼寧清原英額門)。滿清開國初,其祖赫舍哩·碩色歸清,隸屬正黃旗滿洲,精通滿、漢、蒙文字,其子赫舍哩·索尼亦精滿、漢、蒙文字,由頭等侍衛(wèi)歷著戰(zhàn)功,受世祖章皇帝之托顧命為輔政大臣,受一等公,謚文忠。其租墓在昭陵左掖,后代分為赫、張、康三氏。其中的康氏始祖為赫舍哩·卡宜奇郎,取名字的漢字諧音“康”為氏,隸屬正黃旗滿洲,官拜木力占牛錄、武德騎尉。他在清康熙年間出兵遼東,生五子,長子和次子皆無后,五子過繼富氏。三子赫舍哩·達(dá)士巴和四子赫舍哩·招里其的后人分為兩支,前后駐防丹東鳳凰城,分別在正黃旗滿洲和正白旗滿洲下注冊。赫舍哩·卡宜奇郎墓葬遼陽澗溪溝。

⑵.滿族(蒙古族)卡克他氏,稱亦卡爾他吉爾氏、卡勒塔基爾氏,滿語為Kartagir Hala,卡克他氏在努爾哈赤時(shí)期就有陸續(xù)歸附后金的(比如遼寧省鳳城有一支卡克他氏現(xiàn)在姓康,就是努爾哈赤時(shí)期投奔來的)但主要還是在皇太極時(shí)期入的八旗。崇德4年(公元1639年)清太宗皇太極調(diào)軍平索倫部,從此索倫部眾悉數(shù)編入八旗,但真正被調(diào)往沈陽的只是一小部分,多數(shù)索倫部眾就地安置編旗繼續(xù)從事生產(chǎn),清廷并沒有將其納入深層的八旗管理。到康熙年間,由于沙俄的進(jìn)犯黑龍江上游的各旗索倫人才真正列入以車滿洲,編練成兵參加了雅克薩戰(zhàn)爭。此后因索倫部旗人在戰(zhàn)爭中的英勇表現(xiàn),清廷將其視為精銳兵源,每有重大戰(zhàn)事必調(diào)遣自黑龍江。索倫部旗人幾乎參加了清中期以后的所有戰(zhàn)爭。今天黑龍江省的一些老姓卡克他氏的滿族人就是這些以車滿洲索倫部旗人的后代。,祖籍在長白山以東訥佛賀城。始祖名“塔木太阿古”隨努爾哈赤其兵,后來他的孫子1644年"從龍入關(guān)"。1687年四世孫卡克他氏圖美、圖奈兄弟2人奉命遷居鳳凰城駐防,隸蒙古鑲白旗官保佐領(lǐng)下當(dāng)差,居鳳凰城北山,圖美任參領(lǐng),圖奈任額兵,為始祖。因家屬仍在北京,弟圖奈未再娶妻,兄圖美娶妻王氏,生3子。長子七力根特,次子巴力士,三子那保。長子生5子,名叫依力巴、福壽、必倫太、五十九、六十九;次子生3子,名叫溪力巴、溪力登、合色;三子生4子,名叫七根、八牙力士、八各、托力吉。至第二世遷居大堡康家溝。由是人口增多,至1905年康家溝一支人口達(dá)到1000多人。1905年編修《卡克他氏宗譜》,以慶字為第八世,確定"慶(上)會(huì)(上)運(yùn)(下)昌(下)明(下),英(上)才(下)濟(jì)(上)圣(上)清(下)。國(上)華(下)全(下)貴(上)品(下),世(上)祿(下)廣(上)恩(下)榮(上)。德(上)義(下)昭(上)隆(上)業(yè)(下),賢(下)良(上)繼(上)盛(下)名(上)。永(上)懷(上)先(下)澤(下)厚(上),保(上)泰(上)益(上)和(下)平(上)"40個(gè)字以序輩數(shù)。括號(hào)中上者用于姓名中間,俗稱居中;下者用于末尾,俗稱落底。已傳13世

⑶.滿族額勒赫氏,滿語為Elhe Hala,滿族姓氏,漢義“平安、康泰”,世居綏分(今綏分河上游地區(qū))、愛琿(今黑龍江黑河愛琿鎮(zhèn))、黑龍江沿岸等地,后多冠漢姓為康氏、安氏。

⑷.滿族康錫哩氏,滿語為Kangsiri Hala,世居伊巴丹(今遼寧桓仁雅河鄉(xiāng)附近),后多冠漢姓為康氏。

⑸.滿族訥哷氏,亦稱那爾氏,滿語為Nere Hala,世居黑龍江,所冠漢姓為春氏、康氏。

⑹.滿族滿族卡宜氏,滿語為Kay Hala,以祖名為氏,原屬于赫舍哩氏族中的一支,受命駐防鳳凰城,分隸正黃旗和正白旗下,隸正白旗者依然姓赫舍哩氏,而隸正黃旗下者皆取始祖“卡宜奇郎”的前兩個(gè)字“卡宜”為姓,后多冠漢姓為康氏。

⑺.滿族康儀理氏,滿語為Kangyili Hala,亦稱康吉里氏,漢義“苗條”,世居費(fèi)爾塔哈村(今吉林西南二百五十公里處),后多冠漢姓為康氏。

源于其他少數(shù)民族,屬于漢化改姓為氏。

今瑤族、土族、羌族等少數(shù)民族中,均有康氏族人分布,其來源大多是在唐、宋、元、明、清時(shí)期中央政府推行的羈糜政策及改土歸流運(yùn)動(dòng)中,流改為漢姓康氏,世代相傳至今。

得姓始祖:

據(jù)《漢書·西域傳》記載:“成帝時(shí),康居遣子侍漢,貢獻(xiàn)。然自以絕遠(yuǎn),獨(dú)驕慢,不肯與諸國相望。” 但漢庭因?yàn)椤捌湫峦ǎ刂逻h(yuǎn)人。終羈縻而未絕。”以上記載明確地說:西漢成帝時(shí),康居國曾遣子入漢,而且此后雙方還交流不斷。后《梁書》卷一八《康絢傳》亦載:“初漢置都護(hù),盡臣西域,康居亦遣侍子,待于河西,因留為黔首,其后即以康為姓。”此條不僅繼承上說,且更具體地指出:后留于河西,以國為氏。

公元前21年(成帝陽朔四年),康居王遣子侍漢,王質(zhì)子因留為民,按胡人入華取姓慣例,以國為氏,為康氏。這位中華康氏始祖,名為 乘 。

2 遷徙分布

康姓,在《百家姓》排第88位,康姓是當(dāng)今中國姓氏排行第75位的大姓,人口較多,約占全國漢族人口的百分之零點(diǎn)二三。康姓最早發(fā)源于康居國(唐·康國),位于甘肅河西走廊一帶。

康姓早期播遷緣于康居人的遷移,范圍始于甘肅北部至陜西等地不斷遷徙。

魏晉南北朝時(shí)期,甘肅康姓為避戰(zhàn)亂,徙藍(lán)田(今陜西省藍(lán)田西灞河西岸),后漸向東南遷移。

史載,南朝宋時(shí),設(shè)華山郡藍(lán)田縣,用以安置康穆(初仕后秦河南尹,后舉族眾三千余人遷湖北省襄陽之峴南)族人,并任命穆為秦、梁二州刺史,其子孫亦多仕宦,康穆一支遂枝繁葉茂,人丁興旺。

唐代,有寧夏靈武人康植之孫康日知被封會(huì)稽王,其子志睦因功封會(huì)稽郡公,后世子孫繁衍昌盛,發(fā)展成望族,其家族所在地浙江紹興則為南方各地康姓遷徙之主源。

宋代,因避帝諱而改姓的匡姓,成為康姓新的支脈。另有洛陽康再遇位居開國功臣之列,遂加官進(jìn)爵,門庭榮耀,顯達(dá)當(dāng)朝。北宋末年到元朝建立期間,改朝換代頻繁,北方多動(dòng)蕩,故有康姓徙遷南方安居樂業(yè)。

明代,康姓作為大槐樹移民姓氏之一,分徙于河北、河南、山東、安徽、江蘇、湖北等地。

3 歷史名人

康泰:三國時(shí)東吳人,曾和朱應(yīng)出使扶南等國,途中經(jīng)歷和傳聞一百多個(gè)國家,為中國早期遠(yuǎn)行海外的旅行家之一,著有《吳時(shí)外國傳》。

康絢:字長明,南朝·梁華山藍(lán)田人,初仕北齊,后任梁朝司州刺史衛(wèi)尉卿,以寬厚之德著稱。其先祖出自康居國人,據(jù)《梁書·康絢傳》記載,西域的這一支康氏,他們的王子來到中國,在河西郡落腳待詔,后來就定居河西,并且子孫世代繁衍,變成中華民族的一分子,跟漢人沒有絲毫分別。

康福:五代蔚州(今山西省靈丘)人,仕后唐、晉二朝,皆有政績,所轄之地歲稔倉盈、牛馬遍野。后晉時(shí)官至宰相,賜輸忠守正翊亮功臣、加開府儀同三司。

康海:明代文學(xué)家。字德涵(1475-1540),號(hào)對(duì)山、滸西山人、沜東漁夫。陜西省武功人。弘治十五年(1502年)狀元,任翰林院修撰、經(jīng)筵講官等。正德五年(1510年),劉瑾被誅,康海受牽連而免職。歸鄉(xiāng)里后,以山水聲伎自娛。他是“前七子”之一,所作 雜劇、散曲、詩文集多種。作品主要有雜劇《中山狼》、散曲集《沜東樂府》、詩文集《對(duì)山集》等。

康女:明代人,因“三賢”聞名。據(jù)傳,其父年老無子,勸父納妾生子;母病,嘗糞辨病;夫亡,誓不改嫁。

康濤:錢塘(今浙江省杭州)人,清代畫家,工山水花卉,亦善書。為雍正、乾隆年間畫家,以人物畫著稱,承明代仇英、尤求白描傳統(tǒng),用筆工整,形象靜逸。所畫《華清出浴圖》,以楊貴妃出浴為題。圖中楊貴妃的云鬢松挽,身披羅紗。兩個(gè)小宮女端著香露,跟隨其后。

康僧會(huì):康居國(今中亞一帶)人,一代高僧。世居于竺,隨父經(jīng)商,乃移居交趾。十余歲雙親并亡,遂出家。他通天文、讖緯這學(xué),尤嫻經(jīng)律。他通天文、讖緯之學(xué),尤嫻經(jīng)律。247年到三國·吳都建業(yè)(今江蘇省南京市),孫權(quán)為之建塔,因有佛寺,江蘇一帶亦始興佛法,是江南佛學(xué)的創(chuàng)始人。

康子元:唐代經(jīng)學(xué)大師,會(huì)稽(今屬浙江省)人,官至宗正少卿。舉賢能治《易經(jīng)》、《老莊》之學(xué)。形成帝王“受命不于天,于其人”,“是為公是,非為公非,蹈道必賞,違善必罰”,主張改革弊政,創(chuàng)立新制之改革思想。成為歷史上改革家而名垂史冊。

康昆侖:西域康國人,唐代著名琵琶演奏家。善彈《道調(diào)涼州》、《羽調(diào)錄要》等曲,有“長安第一手”之稱。

康日知:唐代靈州(今寧夏回族自治區(qū)靈武西南)人,至檢校尚書左仆射,封會(huì)稽郡王。其子康志睦,勇武善馳射,累遷大將軍,因功加檢校尚書左仆射,封會(huì)稽郡公。

康再遇:北宋大將,曾為宋太祖立下了開國戰(zhàn)功,位居開國功臣之列,遂加官進(jìn)爵,門庭榮耀,康氏自此顯達(dá)當(dāng)朝。

康與之:字伯可,一字叔聞,號(hào)退軒,滑州(今河南省滑縣東)人,南宋著名學(xué)者。曾上書“中興十策”,表現(xiàn)出其渴望公平合理的烏托邦思想。著有《昨夢錄》等。

康進(jìn)之:棣州(今山東省惠民)人,元代戲曲家,現(xiàn)存其雜劇《李逵負(fù)荊》一種。康海:陜西武功縣人,明代文學(xué)家,作品多雜劇、散曲、詩文等。曾任翰林院修撰,列“前七子”之一。

康茂才:明朝開國大將。康茂才本來是元廷駐應(yīng)天城的水軍元帥,朱元璋攻破應(yīng)天城的時(shí)候,康茂才率部投降并愿意歸附紅巾軍,朱元璋就讓康茂才做了紅巾軍的水軍頭領(lǐng)。以后,康茂才一直得到朱元璋的重用。比如,朱元璋攻占了浙東以后,曾派康茂才做那里的都水營田使,專門負(fù)責(zé)修筑河堤,興建水利工程,恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),供給部隊(duì)軍需。俗語說得好,投之以桃,報(bào)之以李。朱元璋對(duì)康茂才如此看重,康茂才也就兢兢業(yè)業(yè)地為朱元璋效力。無論打仗還是搞水利,康茂才都干得十分出色,立下了許多功勞。

康茂林:明朝開國大將。與康茂才兄弟二人為朱元璋手下大將,明朝建國后,封康茂林在山東青州府為衡王,建衡王府。

康濟(jì)鼐:清代西藏貴族。曾因功被康熙皇帝封為貝子,與阿爾布巴、隆布鼐共同掌管西藏政務(wù)。雍正五年(1727年),西藏內(nèi)部發(fā)生叛亂,藏王康濟(jì)鼐被殺。

康有為:廣東省南海人,近代資產(chǎn)階級(jí)改良派代表人物之一。1895年聯(lián)合會(huì)試舉人上書朝廷,“公車上書”,要求變法,后依靠光緒帝發(fā)動(dòng)“戊戌變法”,遭慈禧鎮(zhèn)壓。逃亡日本。民國6年(1917年)7月和張勛擁清朝廢帝溥儀復(fù)辟,十二天后失敗。著作有《新學(xué)偽經(jīng)考》、《孔子改制考》、《孟子微》、《春秋筆修大義微言考》、《孟了微》、《春秋筆修大義微言考》、《大同書》、《中庸注》等,頗受近代學(xué)術(shù)界的重視。

康廣仁:號(hào)右博,又號(hào)大中,廣東省南海人,系康有為幼弟,曾創(chuàng)《知新報(bào)》,辦大同譯書局,發(fā)起不纏足會(huì)。清末維新變法人士。1897年在澳門主持《知新報(bào)》,后又經(jīng)理上海不纏足會(huì)艾書、大同譯書局。1898年,在京協(xié)助康有為草擬新政奏稿及聯(lián)絡(luò)事宜。戊戌政變時(shí)遇難。為“戊戌六君子”之一。

康同薇:字文僴,號(hào)薇君,廣東省南海人,康有為長女。自幼不纏足、不穿耳,開中國婦女界風(fēng)氣之先。15歲即據(jù)二十四史編《風(fēng)俗制度考》,后又翻譯大量日本書籍,助父編纂《日本政變考》、《日本書目志》等。1897年在澳門《知新報(bào)》任翻譯。1898年7月與李惠仙(梁啟超夫人)等在上海創(chuàng)辦中國最早由婦女主辦、以婦女為閱讀對(duì)象的報(bào)刊《女學(xué)報(bào)》。精國學(xué)和英、日語種,為當(dāng)時(shí)新女性之代表。

康克清:江西省萬安人,中國婦女解放運(yùn)動(dòng)的卓越領(lǐng)導(dǎo)人,杰出女政治家,朱德夫人。生前為中共中央委員,全國婦聯(lián)主席。歷任鄉(xiāng)婦女協(xié)會(huì)秘書,紅軍總司令部交通大隊(duì)政委、女子義勇隊(duì)隊(duì)長、直屬隊(duì)指導(dǎo)員,八路軍總司令部直屬隊(duì)政治處總支書記、主任,中央婦委委員,全國婦聯(lián)部長、常委、副主席,中國人民保衛(wèi)兒童全國委員會(huì)秘書長、副主席、主席,第五屆全國人大常委會(huì)委員,第五屆全國政協(xié)副主席。中共第十一屆中央委員。

1、郡望

京兆郡:三國魏時(shí)置郡名。漢武帝時(shí)改右內(nèi)史以京兆尹、左馮翊、右扶風(fēng)置京兆尹,為“三輔”之首。治所在長安(今陜西省西安市北)。“尹”為太守。唐以雍州為京兆府,置京兆尹。以上稱京兆者,均指京師及其附近地區(qū)。金元在陜西置京兆府(路),此“京兆”與建都之地?zé)o關(guān)。民國改順天府為京兆地方,府尹為京兆尹,符合金以前“京兆”之意。國民黨政府成立時(shí)廢。

東平郡:漢時(shí)改大河郡為東平國,治所在無鹽(今山東省東平東)。南朝宋時(shí)改為郡,治無鹽(今山東平東)。隋唐曾以鄆州為東平郡,治須昌,在今東平西北。宋宣和時(shí)以鄆州為東平府,治須城,即今東平。明清為州。民國改縣。

會(huì)稽郡:秦始皇時(shí)置郡,治所在吳縣(今江蘇省蘇州市),包有江南、浙江大部及皖南一部。漢順帝時(shí)移治山陰(今浙省江紹興)。西漢更包有浙、閩全部。東漢永建四年(129年)分吳、會(huì)稽為二郡,會(huì)稽移治山陰(今紹興),有浙閩之地(今杭嘉湖均屬吳郡)。三國吳分設(shè)臨海(臺(tái)州)等郡后,轄境縮小。隋為越州。又隋分山陰縣置會(huì)稽縣。民國合二縣為紹興縣。

華山郡:治所在今湖北省宜城縣。西魏置華州,轄境歷代屢有變遷,治所在今華縣(曾名華山、鄭縣)。清不轄縣。民國為華縣。

2、堂號(hào)

會(huì)稽堂:唐朝時(shí)有康志睦,身材魁梧,善于騎馬射箭,官大將軍。后來討平張韶,升平盧節(jié)度使,又平了李同捷的叛亂,加檢校尚書右仆射,封為會(huì)稽郡公。康姓因以“會(huì)稽”為其堂號(hào)。

此外,康姓主要堂號(hào)還有:“京兆堂”、“華山堂”等。

【康姓宗祠四言通用聯(lián)】

東海名流。

——佚名撰康姓宗祠通用聯(lián)

上聯(lián)典指梁代司州刺史衛(wèi)尉卿康絢,字長明,少年時(shí)就有大志。仕齊為華山太守,有政績。入梁歷官司州刺史、衛(wèi)尉卿。為人寬和,當(dāng)時(shí)人稱“長厚”。下聯(lián)典指康姓歷史名人康子元,官獻(xiàn)陵令。開元初年,朝中讓舉薦能治《易》、《老子》、《莊子》的人,中書令張說推薦了他,官秘書少監(jiān),曾與張說一起商討玄宗去泰山封禪的儀式。后官至宗正少卿。

明經(jīng)登第;

馳射受封。

——佚名撰康姓宗祠通用聯(lián)

上聯(lián)典指唐代人康希詵,十四歲時(shí)以明經(jīng)登第,歷官海、濮、饒、房、臺(tái)、曉六州刺史,所到都有異政。書法家顏真卿曾撰寫碑文記載他的事跡。下聯(lián)典指唐代靈州人康志睦,字得眾,善于騎射,官大將軍。因討伐張韶有功,升平盧節(jié)度使;平定李同捷的反亂后,加檢校尚書左仆射,封會(huì)稽郡公。

京兆世澤;

誥命家聲。

——佚名撰康姓宗祠通用聯(lián)

全聯(lián)典指康叔,周武王同母幼弟,封于康,因得名;《尚書·康誥》載周公旦命其“明德慎罰”。

少卿六畏;

孝女三賢。

——佚名撰康姓宗祠通用聯(lián)

上聯(lián)典指唐康澄,大理少卿,上書言謀,可畏者六事。下聯(lián)典指明康女,父友賢,年老無子。女勸父納妾得男;母疾,女嘗糞甘苦;夫早歿,誓不再嫁。時(shí)謂其三不可及。

【康姓宗祠五言通用聯(lián)】

斯文在天地;

至樂寄山林。

——康有為撰康姓宗祠通用聯(lián)

此聯(lián)為近代改良派首領(lǐng)康有為自題聯(lián)。康有為(1858-1927),名原祖詒,字廣廈,號(hào)長素,又號(hào)更生。廣東南海人。著述頗豐,有《康南海先生詩集》等。本聯(lián)為其自撰聯(lián)。

功蓋三慶會(huì);

名成八陣圖。

——蒲伯英撰康姓宗祠通用聯(lián)

此聯(lián)為蒲伯英集(改)杜甫詩句挽康子林聯(lián)。康子林(1870-1930),四川邛崍人。擅演川劇文武小生。尤以文生戲《彩樓記》中的呂蒙和《八陣圖》中的陸遜為佳。1911年,與川劇演員唐廣體、楊素蘭、蕭楷等組成三慶會(huì),對(duì)傳統(tǒng)川戲藝術(shù)進(jìn)行改良,將流行于四川的昆腔、高腔、胡琴、燈戲等五種聲腔合為一體,形成五種聲腔同班演出的劇種。

長安第一手;

德函列頭名。

——佚名撰康姓宗祠通用聯(lián)

上聯(lián)典指唐代琵琶演奏家康昆侖,西域康國人。善彈《羽調(diào)錄要》和《道調(diào)涼州》等曲。德宗貞元時(shí)有“長安第一手”之稱。下聯(lián)典指明代音樂家康海,字德函,武功人。號(hào)對(duì)山。弘治進(jìn)士第一,授修撰。善制樂造歌曲,彈琵琶,的珍輾轉(zhuǎn)仿效。

【康姓宗祠七言通用聯(lián)】

蓮蕊峰頭傳名遠(yuǎn);

景賢書院播惠長。

——佚名撰康姓宗祠通用聯(lián)

上聯(lián)典指清代畫家康濤,字石舟,錢塘人。工山水花卉,善書。號(hào)天篤山人,又號(hào)蓮蕊峰頭不朽人。下聯(lián)典指元代康里國王族后代康里脫脫,世祖時(shí)入宿衛(wèi),大德中大破叛王海都,自同知樞密院事累拜中書右丞相。仁宗時(shí),改江西行省左丞相,后解職家居,延師訓(xùn)子,鄉(xiāng)人化之,皆向?qū)W,御賜額曰“景賢書院”。

【康姓宗祠七言以上通用聯(lián)】

馳譽(yù)明經(jīng),少小榮登科第;

有聲樂府,文詞待詔金門。

——佚名撰康姓宗祠通用聯(lián)

上聯(lián)典指唐代進(jìn)士康希詵的事典。下聯(lián)典指典出康姓歷史名人康伯可。

康志強(qiáng)(1912-1986),江西省興國縣人。1930年參加中國工農(nóng)紅軍。1931年加入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán),1932年轉(zhuǎn)入中國共產(chǎn)黨。

土地革命戰(zhàn)爭時(shí)期,任紅1軍團(tuán)第4軍12師35團(tuán)排長、連長,紅軍學(xué)校政治教員,軍委干部團(tuán)政治教員兼連政治指導(dǎo)員,紅1軍團(tuán)第2師四團(tuán)連政治指導(dǎo)員,1師1團(tuán)政治委員,紅1軍團(tuán)政治部組織科科長,隨營學(xué)校政治大隊(duì)大隊(duì)長。參加了長征。

抗日戰(zhàn)爭時(shí)期,任八路軍115師344旅689團(tuán)政治處主任、團(tuán)政治委員,新編第一旅政治部主任,344旅政治委員,新四軍第4師9旅政治委員兼淮北第三軍分區(qū)政治委員和中共地委書記。

解放戰(zhàn)爭時(shí)期,任華東野戰(zhàn)軍第二縱隊(duì)副政治委員、政治委員,第三野戰(zhàn)軍21軍政治委員,華東軍區(qū)海軍副政治委員兼政治部主任,海軍東海艦隊(duì)政治委員,海軍學(xué)院政治委員,北海艦隊(duì)第一副政治委員、政治委員,海軍副政治委員。是中國共產(chǎn)黨第十二次全國代表大會(huì)代表。

1955年被授予中將軍銜。榮獲二級(jí)八一勛章、一級(jí)獨(dú)立自由勛章、一級(jí)解放勛章。1986年11月1日因病在北京逝世,終年74歲。

康莊(1914-——),原名康在柳,江西省泰和縣人。1930年參加中國工農(nóng)紅軍。1931年加入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)。1933年轉(zhuǎn)入中國共產(chǎn)黨。

土地革命戰(zhàn)爭時(shí)期,任紅一方面軍獨(dú)立5師1團(tuán)政治處宣傳隊(duì)分隊(duì)長,工人師2團(tuán)連指導(dǎo)員、團(tuán)特派員。參加了中央蘇區(qū)反“圍剿”和長征。1937年入延安中國人民抗日軍政大學(xué)學(xué)習(xí)。

抗日戰(zhàn)爭時(shí)期,任八路軍前方總指揮部政治部組織部巡視團(tuán)副主任,八路軍后勤部政治部組織科長、政治部副主任。

解放戰(zhàn)爭時(shí)期,任晉冀魯豫軍區(qū)后勤部政治部主任、7縱政治部組織部部長,第8軍分區(qū)政治部主任,第18兵團(tuán)第60軍政治部保衛(wèi)部部長。參加了太原、扶□、西南等戰(zhàn)役。

中華人民共和國成立后,任海軍學(xué)校第二分校政治委員,海軍高級(jí)專科學(xué)校副政治委員、政治委員,海軍政治學(xué)校校長,海軍上海基地政治委員,東海艦隊(duì)副政治委員。

1955年被授予大校軍銜,1961年晉升為少將軍銜。榮獲二級(jí)八一勛章、二級(jí)獨(dú)立自由勛章、二級(jí)解放勛章。1988年7月被中央軍委授予中國人民解放軍一級(jí)紅星功勛榮譽(yù)章。

康林少將

康林(1910-1995),江西省于都縣人。1932年參加中國工農(nóng)紅軍,同年加入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)。1933年由團(tuán)轉(zhuǎn)入中國共產(chǎn)黨。

土地革命戰(zhàn)爭時(shí)期,任廣東省南雄縣游擊隊(duì)隊(duì)員,贛南游擊隊(duì)特務(wù)員。參加了南方三年游擊戰(zhàn)爭。

抗日戰(zhàn)爭時(shí)期,任新四軍第1支隊(duì)2團(tuán)練副指導(dǎo)員兼支部書記,第1支隊(duì)教導(dǎo)大隊(duì)隊(duì)長,新四軍第1師3旅7團(tuán)營長,蘇中軍區(qū)第四軍分區(qū)警衛(wèi)團(tuán)參謀長、副團(tuán)長。

解放戰(zhàn)爭時(shí)期,任華東野戰(zhàn)軍第4縱隊(duì)11師參謀長、先遣縱隊(duì)第4支隊(duì)參謀長,第三野戰(zhàn)軍第24軍72師師長。

中華人民共和國成立后,任中國人民解放軍第24軍72師師長,1952年參加抗美援朝作戰(zhàn),任中國人民志愿軍第24軍72師師長、第24軍副軍長,參加了元山防御作戰(zhàn)、朝鮮東海岸反登陸防御

和1953年夏季進(jìn)攻戰(zhàn)役。金城戰(zhàn)役中,72師4個(gè)營和74師參加注字洞南山地區(qū)進(jìn)攻戰(zhàn)斗,突破敵防御正面4公里,突入敵縱深5公里,斃傷俘敵韓首都師、韓9師5310人。回國后,任中國人民解放軍第24軍副軍長,1961年畢業(yè)于高等軍事學(xué)院,任第28軍副軍長、軍長,北京軍區(qū)副司令員、顧問。是中國共產(chǎn)黨第九、十、十一屆中央候補(bǔ)委員。

1955年被授予大校軍銜,1961年晉升為少將軍銜。榮獲三級(jí)八一勛章、二級(jí)獨(dú)立自由勛章、一級(jí)解放勛章。1988年7月被中央軍委授予中國人民解放軍一級(jí)紅星功勛榮譽(yù)章。于1995年7月9日因病在北京逝世,享年85歲。

康烈功少將

康烈功(1916-2004),安徽省金寨縣人。1932年加入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)。同年6月參加中國工農(nóng)紅軍。1933年11月由團(tuán)轉(zhuǎn)入中國共產(chǎn)黨。

土地革命戰(zhàn)爭時(shí)期,任紅25軍政治部宣傳隊(duì)員,紅31軍9師偵察連班長,參加了鄂豫皖、川陜蘇區(qū)反“圍剿”和長征。

抗日戰(zhàn)爭時(shí)期,任八路軍129師386旅772團(tuán)排長、連長、營長、副團(tuán)長。

解放戰(zhàn)爭時(shí)期,晉冀魯豫軍區(qū)第8縱隊(duì)23旅37團(tuán)團(tuán)長,第19兵團(tuán)60軍178師副師長。參加了上

黨戰(zhàn)役、豫北攻勢,太原、西南等戰(zhàn)役。

中華人民共和國成立后,任川西軍區(qū)綿陽軍分區(qū)司令員,海軍水警區(qū)司令員。1958年畢業(yè)于海軍軍事學(xué)院,后歷任海軍旅順基地副司令員,福建基地司令員,福建基地政委,煙臺(tái)基地司令員,海軍北海艦隊(duì)顧問。

1955年被授予大校軍銜,1964年晉升為少將軍銜。榮獲三級(jí)八一勛章、叁級(jí)獨(dú)立自由勛章、二級(jí)解放勛章。1988年7月被中央軍委授予中國人民解放軍一級(jí)紅星功勛榮譽(yù)章。2004年5月23日因病在青島逝世,享年88歲。

康健民少將

康健民(1916-1977),原名康廷文,又名康天民,甘肅省定西縣人。1932年參加中國工農(nóng)紅軍。1933年加入中國共產(chǎn)黨。

土地革命戰(zhàn)爭時(shí)期,任紅26軍騎兵團(tuán)連政治指導(dǎo)員、代團(tuán)長、團(tuán)長,紅1軍團(tuán)騎兵團(tuán)副團(tuán)長。

抗日戰(zhàn)爭時(shí)期,任中國人民抗日軍政大學(xué)第2大隊(duì)3隊(duì)副隊(duì)長、隊(duì)長,八路軍留守兵團(tuán)騎兵團(tuán)團(tuán)長,陜甘寧邊區(qū)保安司令部騎兵團(tuán)團(tuán)長兼政治委員,騎兵旅旅長,綏遠(yuǎn)綏中軍分區(qū)司令員。

解放戰(zhàn)爭時(shí)期,任晉綏野戰(zhàn)軍騎兵旅旅長,第一野戰(zhàn)軍騎兵師師長。

中華人民共和國成立后,任綏遠(yuǎn)軍區(qū)軍政第36軍副軍長,第36軍政治委員,1951年參加抗美援朝,任中國人民志愿軍第36軍政治委員,擔(dān)負(fù)機(jī)場修建、保護(hù)和后方警戒任務(wù)。同年回國后駐河北省定縣地區(qū),1952年到軍事學(xué)院學(xué)習(xí)。1955年任中國人民解放軍第63軍軍長兼河北省石家莊衛(wèi)戍區(qū)司令員,中共寧夏回族自治區(qū)第一書記,1962年任蘭州軍區(qū)副司令員,1968年4月任寧夏回族自治區(qū)革命委員會(huì)主任,1970年3月任寧夏回族自治區(qū)革命委員會(huì)黨的核心小組組長,1971年8月任寧夏回族自治區(qū)區(qū)委第一書記,主政寧夏共9年。是第四屆全國人民代表大會(huì)代表,中國共產(chǎn)黨第七次全國代表大會(huì)代表,第九屆、十屆中央候補(bǔ)委員。

1955年被授予少將軍銜。榮獲二級(jí)八一勛章、一級(jí)獨(dú)立自由勛章、一級(jí)解放勛章。1977年1月18日因病逝世,終年61歲。

參考資料:

合作編輯者:

■ 以上內(nèi)容由網(wǎng)友共享上傳,內(nèi)容僅供參考,不代表族譜錄贊成該內(nèi)容或立場。如果您需要解決具體問題,建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

■ 如果您認(rèn)為該介紹還有待完善,需要補(bǔ)充新內(nèi)容或修改錯(cuò)誤內(nèi)容,可以 對(duì)其進(jìn)行修改補(bǔ)充>>

■ 同時(shí)您還可以 進(jìn)入康姓社區(qū) 與其他愛好和關(guān)注康氏家族的網(wǎng)友進(jìn)行交流討論。

| 查看更多討論帖>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

康姓社區(qū)最新話題 湘公網(wǎng)安備 43018102000107號(hào) |

族譜錄特色欄目:

族譜錄特色欄目: